| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 |

- 갤럭시폴드

- 비전프로

- 코피노

- 서울시립미술관

- 증강현실

- 미셸자우너

- 국제통화기금

- 1인칭 인터뷰

- 삼성

- oledtv

- 미술아카이브

- 인정전

- 재패니즈브렉퍼스트

- 국내축구

- 제주삼다수

- 책

- 인터뷰

- 궁궐

- 코피노 활동가

- 고궁

- 일본도서

- 전시

- 삼성전자

- 갤럭시플립

- 서울여행

- 로스카츠

- 연방준비제도

- 리뷰쓰는법

- 미술 전시

- 독립잡지

- Today

- Total

글을 기록하는 장소

장애아동에서 장애인 교사로...이인수 씨의 바람 본문

ENA 수목드라마 ‘이상한 변호사 우영우’는 지난해 전국 최고 시청률 17%를 기록할 정도로 큰 인기를 누렸다. 자폐 스펙트럼 장애가 있지만 뛰어난 능력으로 대형 법무법인에서 성공하는 주인공 ‘우영우’를 통해 시청자에게 감동을 안겼다. 드라마는 다름을 존중하고 다양성이 어우러지는 메시지로 호평을 받았다.

과연 우영우 같은 인물이 실제로 나올 수 있는가 하는 의문도 이어졌다. 장애인이 변호사가 되는 일은 사회적 편견과 차별이 가장 큰 벽이라 할 수 있다.일반 학생과 같은 교육을 받는 일조차 어려운 장애학생이 로스쿨에 가는 것은 환상이다. 전문가 바라보는 현실도 이와 같을까? 유아특수교사인 이인수(26) 씨는 드라마가 ‘판타지’라고 단정하고 한국 교육의 안타까운 현실을 이야기했다. 그는 특수교사이자 그 자신이 차별을 몸소 겪은 장애인이기도 하다. 그런 면에 할 말이 많은 것 같았다.

유아특수교사가 되기까지

그는 98년 2살 때 청각장애 판정을 받았다. 인공와우 수술을 받아 어느 정도 들을 수 있게 됐지만 세상의 벽은 없어지지 않았다. 일반 학생과 함께 생활했기에 편견과 차별을 온몸으로 받아야 했다. 가장 힘든 시간은 음악 수업이었다. 그는 음계를 들을 수 없었다. “인공와우가 있다고 모든 소리를 들을 수 있는 것은 아닙니다. 말소리도 분명하게 들리지 않지만 음계는 아예 알 수가 없어요. 저는 도레미파솔의 차이를 듣지 못합니다.” 음계의 차이를 알 수 없는 그에게 음악 수업은 고역이었다. 음악은 제대로 들리지 않았고 악기를 연주할 수도 없었다. 그는 음악 수업을 몰래 도망치곤 했다.

“음악 수업은 따로 교실을 이동하는 수업이었습니다. 이동하는 사이에 슬쩍 도망쳐서 도서관이나 학교 뒤쪽에 숨었어요. 종소리가 울리면 아무 일 없었다는 듯이 들어왔습니다."

육아특수교사라는 직업은 고등학교 때 알게 됐다. 그는 봉사 동아리에서 활동했는데, 당시 담당 선생님이 그에게 특수교육과로 진학하는 것은 어떻겠느냐고 제안했다. 마땅한 꿈이 없던 그는 괜찮겠지 하는 막연한 생각으로 유아특수교육과로 갔다. 하지만 전혀 관심없던 분야였기에 좋은 성적을 거둘 수 없었다. 1점대 학점을 면치 못한 상황에 좌절했다. 어머니는 그만두고 싶다는 그에게 딱 한 학기만 더 하자고 제안했다.

상황은 한 학기 사이에 달라졌다. 교육봉사 시간을 채우기 위해 가입한 봉사 동아리가 그의 생각을 바꿨다. 동아리에는 장애 아동과 토요일마다 박물관, 공원을 일대일로 방문하는 프로그램이 있었다. 그 과정에서 만난 아이와 정이 들었다.

“자폐 스펙트럼 장애가 있는 아이였어요. 매주 박물관에 함께 가니까 정이 들었습니다. 어머님이 매번 나에게 고맙다고 말해주셨어요. 그때 이 일이 정말 보람찬 일이라고 느꼈죠. 점차 전공에 관심이 생기고 자연스레 성적까지 좋아졌습니다.”

그는 교사가 돼 이 아이들을 만나서 의미 있는 시간을 보내기 위해 열심히 준비했다.

유아특수교육의 현실

유아특수교사의 현실은 열악하다. 교육부에 따르면 특수교육대상 유아는 2018년 5천630명에서 2022년 8천248명으로 46.5% 증가했다. 하지만 지난해 9월 시⋅도 교육청은 유치원 특수교사 선발 인원을 전년(292명) 대비 64.0% 줄어든 105명으로 발표했다. 인력이 부족해 교사 한 명이 맡아야 하는 학생이 늘어난다. ‘장애인 등에 대한 특수교육법’(특수교육법)은 학급당 정원을 최대 4명으로 규정하지만 이를 초과하는 과밀학급도 심심찮게 보인다.

그가 교사로 있던 유치원은 다행히 정원 4명을 넘기지 않았다. 하지만 시설이 문제였다. 특수학급 유아가 사용하기에 불편한 시설이 여럿이었다. 세면대는 수도꼭지가 아이들 손이 채 닿지 못할 만큼 떨어져 있었다. 소변기는 성인용이었다. 장애인용 손잡이는 성인 사이즈만 있어 그에 맞게 큰 사이즈가 들어왔다. 대변기도 별반 다르지 않았다.

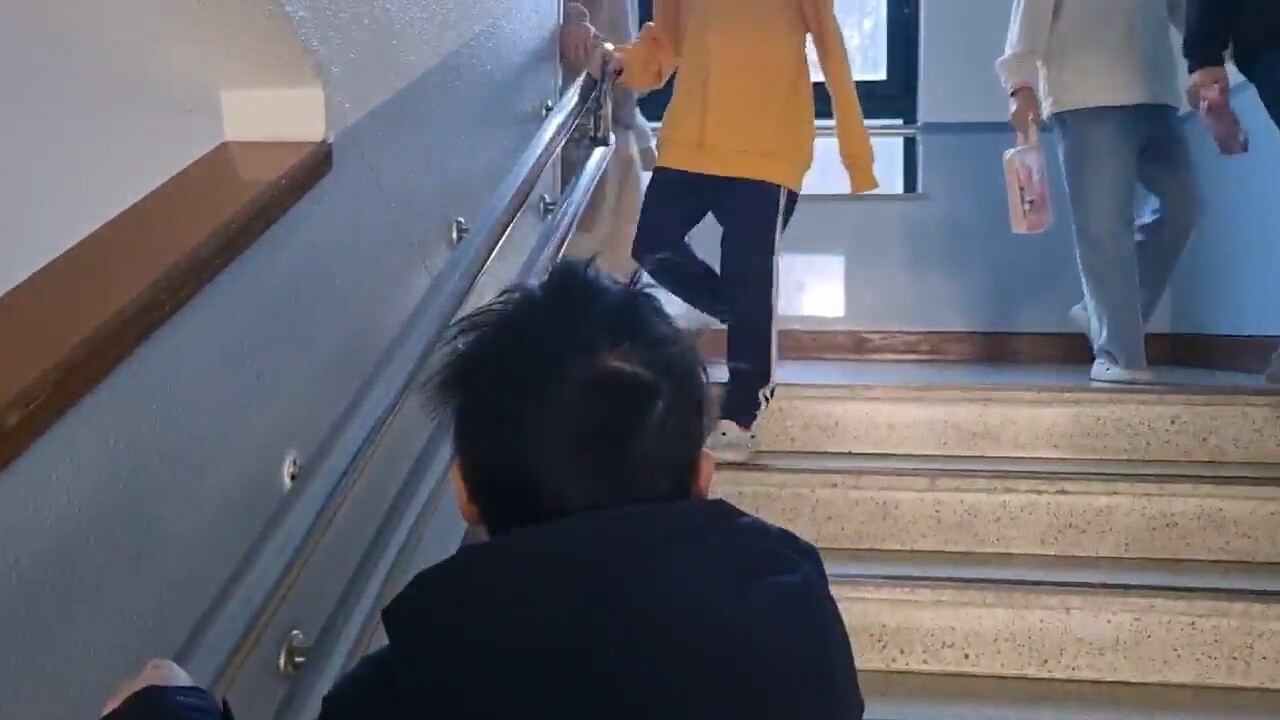

그는 유치원을 찍은 사진을 보여주고 영상 하나를 틀었다. 한 아이가 계단을 오르는 영상이었다. 그 아이는 뇌병변 장애로 오른쪽 신체를 사용하지 못했다. 불편한 몸을 이끌고 계단을 오르려면 꼭 손잡이를 잡고 계단을 올라야 한다. 하지만 손잡이는 왼쪽에만 있어 사람들과 다른 방향으로 올라갈 수밖에 없다. 우측통행으로 내려오는 학생을 마주치면 아이는 꼼짝없이 부딪히는 위험에 놓일 수 있다. 그는 내려오는 학생을 보자 영상을 끄고 아이를 보호했다.

특수학급 유아는 한시도 눈을 뗄 수 없다. 잠깐이라도 한눈팔면 학생이 다치는 아찔한 상황이 일어난다. 교사 한 명이 한 번에 학생 3~4명을 돌본다. 아이들을 일일이 통제하는 일부터 어렵다. 그런 상황에 학생 수 증가로 과밀학급이 되면 교사가 느낄 피로는 이루말할 수 없다. 인력 부족을 해결하기 위해 특수교육실무원이 붙지만 별다른 자격 요건이 없어 전문성에 한계가 있다.

교육지원청의 상황도 별반 다르지 않았다. 그는 새로운 환경을 경험하고자 교육지원청에 지원했다. 현재 특수학급 학생 판정 업무를 맡고 있다. 특수교육대상학생을 진단평가해 소견을 남기는 역할이다. 여러 평가를 거쳐 학생을 특수교육대상학생으로 선정할 수 있는지 보고서를 만들고, 교육장이 함께한 회의에서 결정해 보호자에게 통지한다. 하지만 특수학급 정원이 있어 일반학급에 남아 적절한 교육을 받지 못하는 학생도 많다.

그는 어느 할머니와 겪은 이야기를 말했다. 할머니는 장애가 있는 손자가 특수교육을 받을 수 있는지 물어봤다. 다문화 한부모가정으로 할머니가 아이를 돌보고 있었다. 사정이 안타깝지만 그가 할 수 있는 일은 없었다.

“어린이집에 다니는 아이였습니다. 어린이집은 유치원과 달리 보건복지부 관할이라서 교육지원청에서 할 수 있는 일이 없어요. 장애아전문어린이집을 안내하는 것이 전부였습니다. 정원이 가득차거나 가까운 곳에 없는 경우도 있어 아이가 다닐 수 있을지 확신할 수 없어요. 교육청에서 일하면서 안타까운 상황을 수도 없이 봤습니다.”

특히 다문화 가정은 제도의 사각지대에 놓여 있었다. 관련 사항으로 문의하는 사람은 많지만 한국어가 서툴러 제대로 된 소통이 불가능했다. 제도가 있는지조차 모르는 사람도 있었다. 지원청에 온 지 고작 한 달 됐을 뿐인데 너무 많은 일을 겪었다. 그는 한국 특수교육은 갈 길이 멀다며 한숨을 내쉬었다.

그의 목표는 장애 아동이 행복한 교육 환경이다. 장애 아동의 삶을 몸소 겪었기에 아픔을 그 누구보다 잘 알았다.

“저는 일반학급에서 성장해 힘든 학창시절을 보냈어요. 장애에 대한 인식이 부족하던 시절이라 놀리는 친구가 많았죠. 유아특수교사로서 장애 아동이 아픈 기억을 품지 않도록 더 나은 교육 환경을 만들고 싶습니다.”

‘이상한 변호사 우영우’를 현실에서 만날 수 있는 때가 올까? 그는 그날을 누구보다 손꼽아 기다리고 있다.

<한국잡지교육원_취재기자24기_김호준>

'인터뷰' 카테고리의 다른 글

| 한 가정의 아버지로 살아간다는 것...김병한 씨와 함께한 술자리 (0) | 2023.05.30 |

|---|---|

| 스케이트가 아닌 펜을 잡고 결승선을 향해...임준환 씨의 새로운 시작 (0) | 2023.05.30 |

| “정답은 현장에 있어요”...경기일보 홍승주 기자를 만나다 (0) | 2023.05.30 |

| "꿈은 포기하면 안 돼요"...강규원 씨의 굳은 의지 (1) | 2023.05.09 |

| "잡지는 일상을 보는 특별한 시선"...김민지 씨가 느낀 잡지의 매력 (0) | 2023.03.27 |